消火栓泵联动启动的“三重保险”:为何需要三个触发信号?

在消防联动控制系统中,需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。大多数消防设备的启动逻辑都遵循“两个触发装置报警信号‘与’逻辑”的基本原则。

例如,当同一报警区域内的两个火灾探测器同时动作,或一个火灾探测器与一个手动火灾报警按钮同时发出信号时,火灾自动报警系统则判定发生火灾,进而联动启动相应的消防设备,如排烟风机、防火卷帘、应急照明、消防电梯等。

这种设计的主要目的是通过双重验证机制,有效避免因单个设备误报或故障导致的系统误动作,从而提高消防系统的整体可靠性。

然而,消火栓泵的启动联动逻辑却显得尤为特殊。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)的相关要求,消火栓泵的联动启动必须满足以下条件之一:

1、两个火灾探测器与一个消火栓按钮同时动作;

2、一个火灾探测器、一个手动火灾报警按钮与一个消火栓按钮同时动作。

换言之,消火栓泵的联动启动需要三个独立的触发信号同时参与,而非通常的两个。这一设计引发了广泛讨论:既然系统已通过“探测器+探测器”或“探测器+手动报警按钮”的组合确认了火灾发生,为何不能立即启动消火栓泵,而非要等待消火栓按钮的第三重信号?

一、常规“与”逻辑的设计初衷:防误报与可靠性提升

在消防系统中,误动作可能带来严重后果。例如,风机误启动可能导致烟气扩散,防火卷帘误降落可能阻碍人员疏散,而消火栓泵的误启动则可能引起管网压力异常,甚至引发设备损坏或安全事故。因此,系统要求两个独立触发装置同时动作,才能判定为真实火警。这种设计显著降低了误报概率,因为两个装置同时故障或误动作的可能性远低于单个装置。

二、消火栓系统的特殊性:人为操作与管网安全的平衡

消火栓系统与其他消防设备的最大区别在于其“人机交互”特性。风机、卷帘门、应急照明等设备在火灾确认后可完全自动运行,无需人工干预。而消火栓系统要实现灭火功能,必须有人工参与:消防人员或受训人员需打开消火栓阀门,接驳水带,才能实现出水灭火。如果无人操作消火栓,即使管网中已充满压力水,也无法实际发挥灭火作用。

此时,若系统仅凭探测器信号就启动消火栓泵,将面临以下问题:

1、管网压力积聚风险:消火栓泵启动后,会将消防水池中的水持续注入管网。如果所有消火栓阀门均处于关闭状态(即无人使用),管网内压力将不断上升。尽管系统通常设有安全泄压阀,但若该装置故障或设置不当,可能导致管网承压过高,甚至引发爆管事故。

2、能源与资源浪费:消火栓泵功率较大,无故运行将造成电能浪费,同时加速设备磨损,缩短其使用寿命。

3、误启动的潜在危害:在非火灾情况下启动消火栓泵,可能干扰正常消防演练或维修作业,甚至因压力突变导致其他消防设备异常。

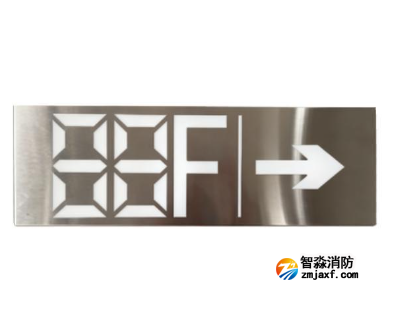

因此,消火栓按钮的加入,实质上是对“是否有人现场准备使用消火栓”的确认。该按钮通常设置于消火栓箱内,需人工按下才能触发。其动作信号表明:已有人员抵达现场,并准备使用消火栓进行灭火。此时启动消火栓泵,既能确保管网压力及时提升以满足灭火需求,又避免了无人用水时的空转风险。

三、规范背后的深层考量:安全与效率的权衡

消火栓泵的“三重保险”设计,体现了消防工程中“安全优先”的原则。尽管增加一个触发信号可能略微延长响应时间,但这种延迟在绝大多数场景下是可接受的,且远低于因误启动可能导致的后果代价。

此外,消火栓按钮本身也具备多重功能:

作为手动报警装置,补充探测器盲区;

提供人员位置信息,辅助消防指挥;

在自动系统失效时,可通过联动控制器手动启动消火栓泵。

值得注意的是,现代智能消防系统已进一步优化了这一逻辑。例如,部分系统允许在特定场景下(如高层建筑、地下空间等)适当调整触发条件,或通过压力传感器实时监测管网状态,实现更精准的控制。

四、总结:特殊需求下的理性设计

消火栓泵的联动启动要求三个触发信号,并非系统冗余或过度设计,而是基于其操作特性和安全需求作出的理性选择。它既继承了“与”逻辑防误报的优点,又通过消火栓按钮引入了“人为确认”环节,确保了系统仅在“火灾确认+人员就位”的前提下启动,从而在保障灭火效率的同时,最大限度降低了误动作风险。

海湾安全技术有限公司主营:海湾消防报警系统销售报价,消防工程改造,气体灭火、电气火灾安装,售后安装维修,检测,调试,海湾消防网址:http://www.gsthwxf.com/;海湾服务热线:18910580194

推荐文章

- 海湾消防主机一条回路全部报故障是什么情况

- 海湾消防火灾报警控制器按手动键盘无反应是哪些情况

- 海湾探测器模块故障如何进行隔离处理?

- 海湾的总线隔离安全栅可以带多少个防爆设备?最多可以带多少个防爆声光?

- 海湾消防防爆消火栓按钮接线部位不防爆的问题分析与对策

- 海湾消防所有火灾显示盘报故障是什么原因

- 泡沫灭火系统建设工程消防验收现场评定技术指南

- 自动喷水灭火系统建设工程消防验收现场评定技术指南

- 火灾自动报警系统的保养要怎么做?

- 海湾电源监控常见的故障排查

苏公网安备32058102002150号

苏公网安备32058102002150号